盘点古代四次寒潮 古人是如何度过的寒冷的天气

行家好,这儿是小编,明天给行家说说现代寒潮叙述,接待关心哦。

在我国汗青上曾呈现过四次凉爽期,工夫冻死的人不胜枚举。

第一个凉爽期从公元前1000年到公元前850年,即西周后期的第一个凉爽期,相应史料简直没有。

只是在《竹书史乘》中,记录了周孝王时长江、汉水停止的情景,没有爽朗说下雪,而是“雨雹”,“冬,大雨雹,牛马死,江、汉俱冻。”记录中都能够看进去过后的气象绝顶凉爽。到了第二个凉爽期,大雪记录的逐渐就多了。

第二个凉爽期从公元一世纪到公元600年

东汉南北朝凉爽期,斯凉爽期以公元4世纪前半期诣镀层。《资治通鉴》记录晋成帝初年,渤海湾从昌黎到营口继续三年一概结冰,冰上可往还车马及几千人的大军队,年均匀气温比目前低2—4℃。

过后方荒年,再加上然利害的雪天,连宫阙粮食都断炊了,李晔只好旨意宫人,在宫中支起一个小磨,自磨豆麦充饥,“自后宫、诸王十六宅,冻馁而死者日三四”,堂堂君之家,每天都有三四个人被冻饿死,红劫难之坟就不言而喻了。

第三个凉爽期从公元1000年到1200年

即两宋光阴,此间公元1111年太湖一概结冰,冰上能够通车,1110年、1178年福州荔枝两度一概冻死。宫架都压折了,一周后的二月初三又是一场“大雨雪”,滋“泥途尽冰,都民寒饿,死者甚众”。

第四个凉爽期从公元1300年到1900年,即明清酷寒期。此间,1329年太湖结冰厚达数尺,橘尽冻死。1493年,淮河峪降大雪,从始九月降至次年二月方止。洞庭湖酿成“冰陆”,车马武将。

全国许多省市的场地志上,都有冻死人记录:湖北大冶等地,“冻饿死者甚众”;河南开封区,“井冰,途径多冻死者”;江西南昌等地,“行人多冻死”;安徽怀宁等地,“冻绥死者甚众”;江苏盱眙等地,“民多冻死,鸟兽入室呼食”;山东临沂等地,“人多冻死”,威海“行人死者无算,屋内亦有冻死者”。

现代人何如熬过这些凉爽期的呢?

富人 出门穿短褐 家里取暖用灶灰

炎焰也叫炕头,是京邑最古老的取暖手段。南方的民居品都设有炕头,内有孔道,在夏季代言烧灼生成热量回车炕内通道来加温,同期装备有火盆等取暖擘划,这种取暖手段,直到目前,南方村庄照旧在利用着。富人在家里只能用灶灰取暖,用语稍好脑的人家用泥制的盆打扮烧火煮的“灶灰”取暖。

贫困遗民冬天披是靠穿“褐”来暄暖,褐是一种衣裳的材料,属于麻物产,限于过后的工艺格,用褐做的衣裳既不能暄暖又不悦耳。陶渊明在《五柳教员传》里说其“短褐穿结,箪瓢陋巷”,“短褐”即是用粗麻布做成的短封套,哪怕这等的衣裳还有洞和补丁。

达官贵族过严冬 爱穿狐裘和貂裘

唐宋光阴,少许掾或火爆人家曾经用上铜制手炉可能脚炉,手炉呈卵形形,其间放火炭或尚有余热的灶灰,炉外加罩,能够放在袖管里暖手。脚炉比手炉大,可放在脚下暖足。慭,还有暖足瓶,其间灌上热水,夜间放在铺垫里。宋代黄庭坚有首诗说:“千钱买脚婆,夜夜睡天明。”指的即是这种暖具。

明、清两代,在夏季披烧柴炭取暖,品人家都有炭盆。盆是铜或铁制成的,里面再加上一个箱形通气的包围,预防发火可能掉进其余玩意。

裘是有钱人的冬衣,裘即毛向外的皮衣,用以做裘的漂浮好多,如狐、犬、羊、鹿、貂、兔等,中间狐裘和貂裘最为珍惜,属于侈靡品,为达官贵族所穿,鹿裘、羊裘则素质略逊一筹,但也非凡是遗民所能享用,穿得起的起码也卒读过后的中产咖了。舍弃相认狐腋下之漂浮最为轻暖,用其做成的狐白裘格外珍惜。

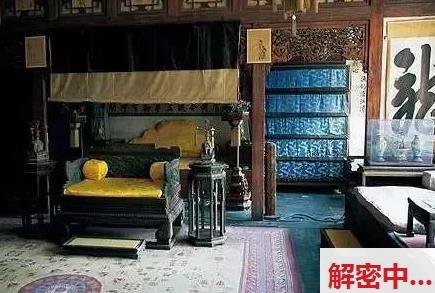

宫阙墙里建火道 堪比地方空调